「性の多様性を理解するために」(教職員用ハンドブック,社会教育用資料)について|徳島県ホームページ (tokushima.lg.jp)

徳島県教育委員会が、教職員の性的マイノリティへの理解を促進し,多様性を認め合う人権教育を推進していくために作ったハンドブックだという。

早速その内容を見てみよう。

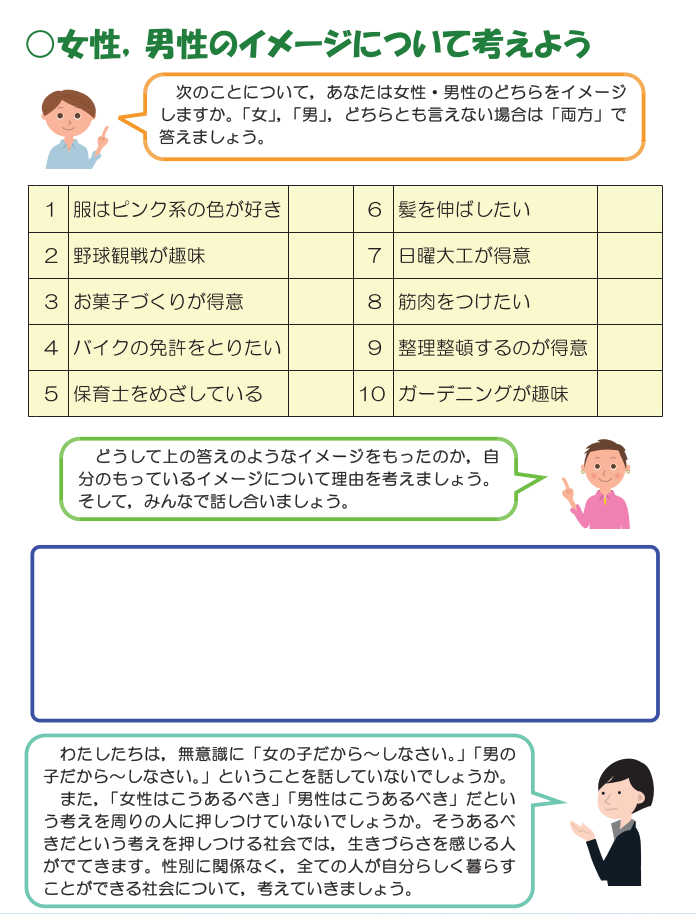

まず、「男女のイメージ」についてのページ。

ジェンダーバイアス(偏見)を押し付けていないか?という問いかけですね。

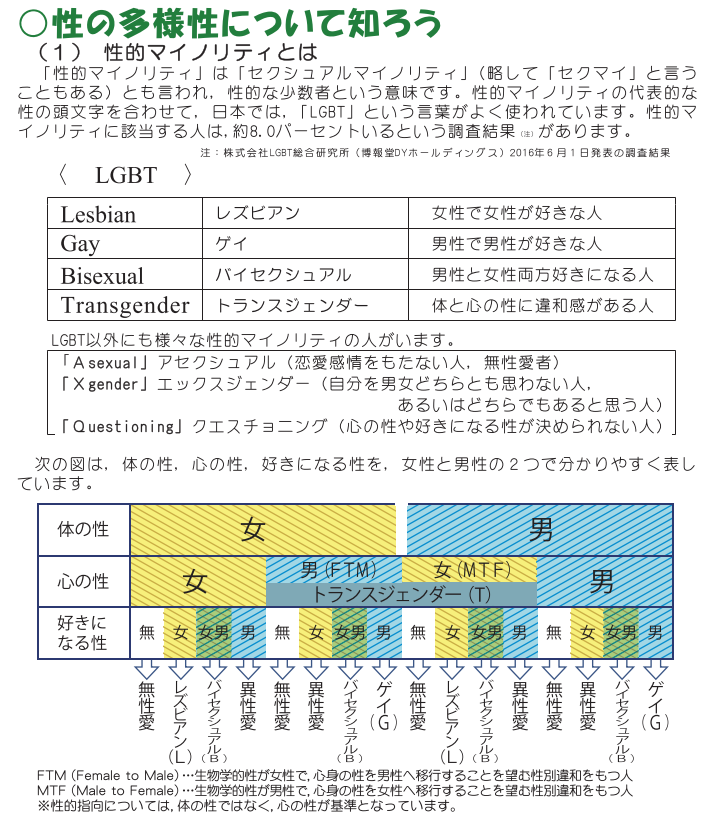

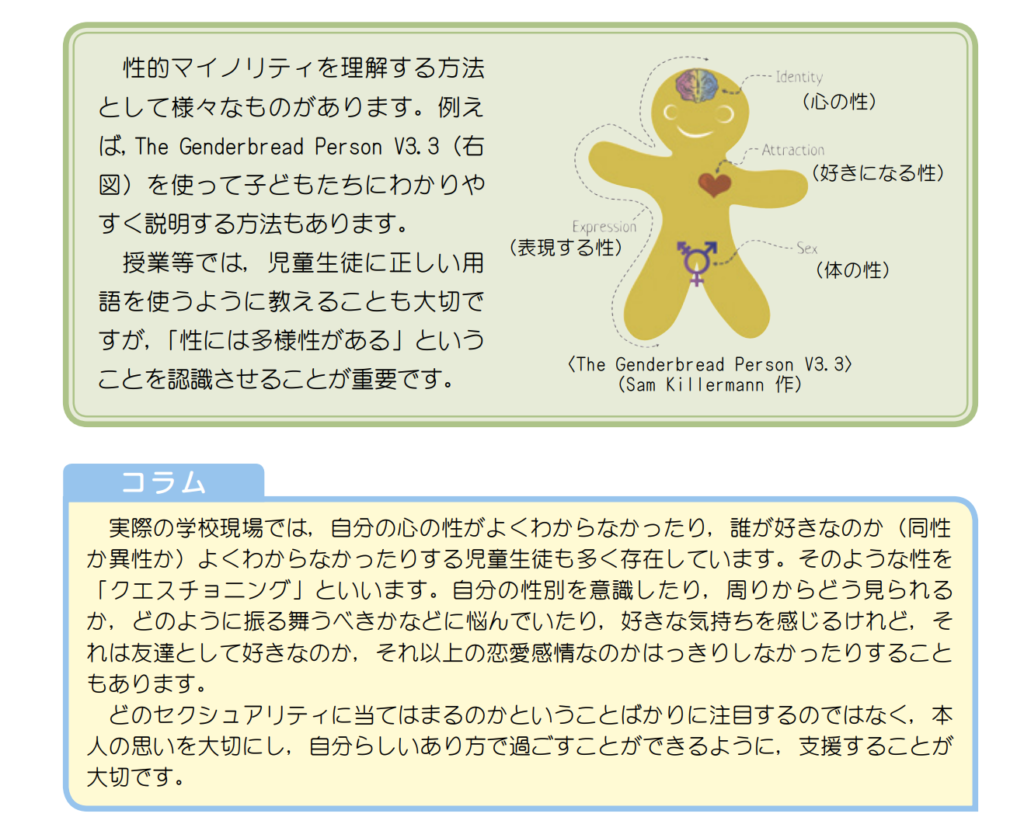

「心の性」を決められないだけで、性的マイノリティになるようです。(クエスチョニングという分類になるようだ。)

しかも「性的指向については、体の性ではなく、心の性が基準となっています」とのこと。

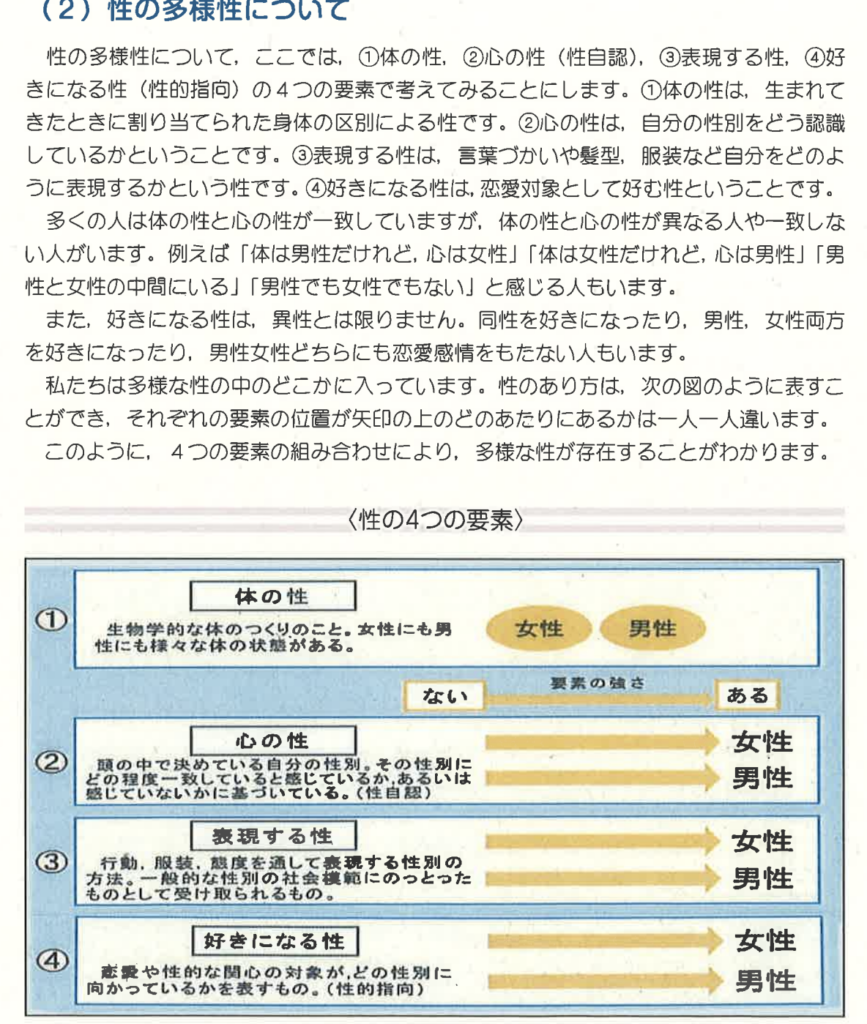

続いて「性の多様性について」。

心の性は、自分の性別をどう認識していることです。

とありますが、下の図では

心の性=頭の中で決めている自分の性別。その性別にどの程度一致していると感じているか、あるいは感じていないかに基づいている。(性自認)

とあります。だいぶ違いますね?

どっちが本当なんでしょうか。

さらに、「これら4つの要素の他に、「社会的な性」を含める場合もあります。社会的な性とは、社会や文化が求める男性像や女性像と一致する態度・感情・行動(男らしさや女らしさ)のことをいいます。」

とありますが、

それは最初に「そういう考え方を押し付けるな」と否定してませんでしたか?

それは社会的な性として認めるべきなのか認めないべきなのか、どっちなんでしょうか。

さらに見ていきましょう。

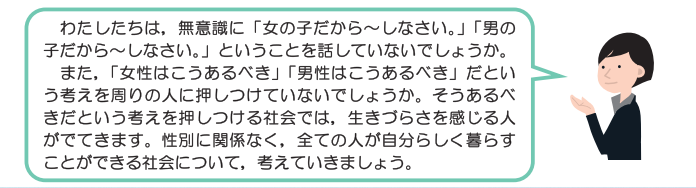

ここでは「心の性」が脳みそから出てますね。脳が虹色になっているのがポイントなんでしょうか。

やはり「心の性がよくわからなかったり、誰が好きなのかわからな」いだけでクエスチョニングという性的マイノリティになるようです。

初恋をするまで誰もが性的マイノリティということでしょうか。

心の性別が分からないだけでマイノリティになるなら、むしろそれが大多数(マジョリティ)になるような気もしますが…?

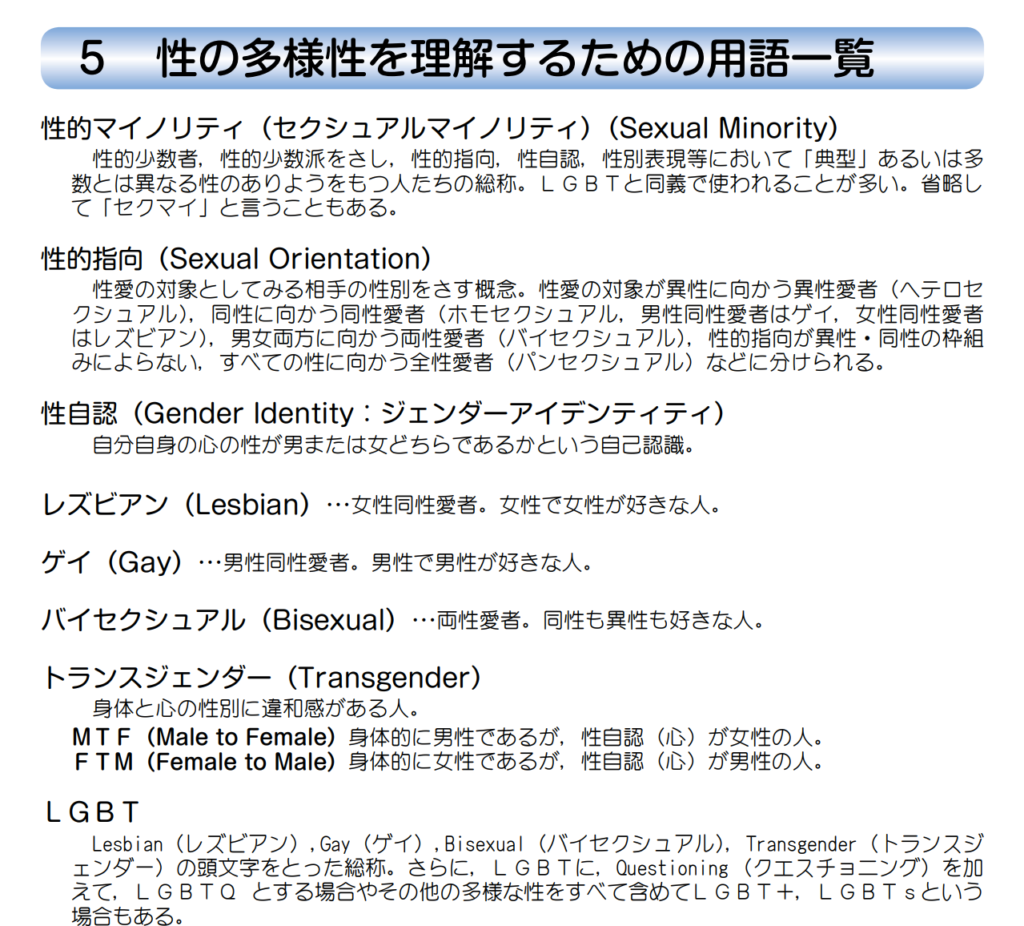

用語一覧です。

ここでは「性自認:自分自身の心の性が男または女どちらかであるかという自己認識」となっています。

あれ?性自認って

心の性=頭の中で決めている自分の性別。その性別にどの程度一致していると感じているか、あるいは感じていないかに基づいている。(性自認)

じゃなかったでしたっけ?

心の性にせよ性自認にせよ、毎回説明が違うのはなぜなんでしょうか。

さらにクエスチョニングについても、

自分の性的指向や性自認が確かでなく迷っている人。どちらかに決められない、わからない、または決めたくない人。

となりました。

迷ったりわからなかったり決めたくなかったり、とても範囲が広範ですね。

むしろほとんどの人が性的マイノリティに含まれるような気がしてきました。

さて、この徳島県教職員用ハンドブック、いかがでしたでしょうか。

このような教育が今まさに子供たちに行われていることについて、あなたはどう思われますか?